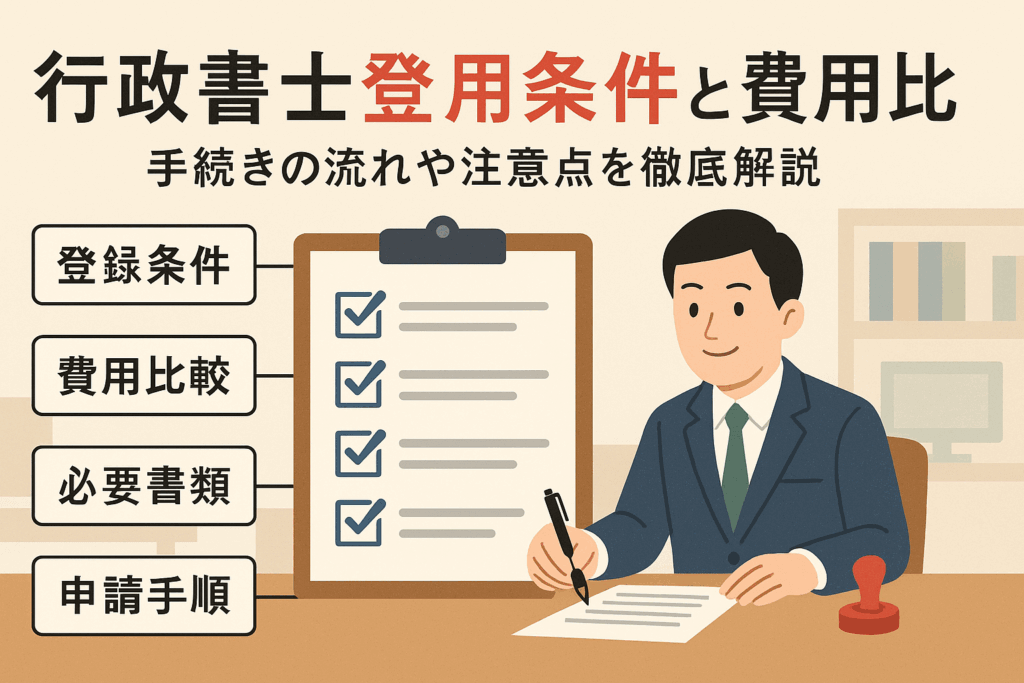

行政書士試験に合格したものの、「本当に登録だけでいいのか」「どこまで準備が必要か」と悩んでいませんか?

実は、【2023年度行政書士試験の合格者数は5,802人】ですが、そのうち登録に進んだ人は半数以下。つまり、毎年【2,000~3,000人】以上が「登録だけしたい」「いったん登録せず様子見したい」と思いながら迷っています。しかし行政書士として業務を行うには必ず「登録」が必要であり、登録せずに「○○行政書士」と名乗ると法律違反となるほど制度が厳格なのはご存じでしたか?

登録手続きは、書類の準備や事務所要件、登録費用など煩雑な点が多く、【全国平均で登録料や入会金など初期費用は合計約20万円~30万円】。また、登録後も年会費や研修費用などの維持費が発生します。この負担に悩み、「登録だけ」でもハードルが高いと感じる方が年々増えているのが現状です。

「登録しないと損?」「事務所は必要?」「費用はどれぐらい?」など、誰もが不安になるポイントを、最新の制度改正や全国事例も交えて徹底解説。実際に登録だけする人のパターンやメリット・デメリット、登録しない場合の法的リスクまで、実務経験者による根拠ある情報でわかりやすくまとめました。

行政書士登録を「する」「しない」で迷ったときにチェックすべきポイントを、ひとつずつ丁寧に解説しますので、気になる悩みを解消しながら、あなたに最適な選択肢を見つけてください。

行政書士登録とは?制度の全体像と行政書士登録だけしたい人の現状解説

行政書士登録は、行政書士試験に合格した方が正式に行政書士業務を行うために必要となる法的手続きです。登録せずに「有資格者」として資格を保有するだけでは、業務を遂行する法的根拠は得られません。そのため、行政書士として仕事をしたい場合や今後の開業を検討している場合は登録が欠かせません。昨今は「行政書士 登録だけしたい」と考える合格者も増えており、他業種との兼業や履歴書でのアピール、将来のための保有といったさまざまな理由から登録する人が見られます。一方で、登録料や年会費、事務所の準備など費用面の負担を感じる方も多く、登録を迷う声があるのも事実です。

行政書士登録だけしたいが増えている背景 – 合格者層の特徴と登録しない選択肢の理由

近年、行政書士試験合格者の中には「すぐに開業せず、登録だけしておきたい」と考える人が増えています。その背景には以下のような特徴が挙げられます。

-

既に公務員や会社員として働いている

-

将来的な独立や副業を見据えている

-

資格自体をステータスとし、名刺や履歴書に記載したい

-

社労士や司法書士など近接資格とともにキャリアを形成したい

一方で、登録しない選択肢を取る人もいます。その理由は、登録料や年会費の負担、すぐに業務を始める予定がない、行政書士会への入会義務、事務所要件のクリアが難しいなど多岐にわたります。

登録しない場合の法的な扱いと名乗りの制限 – 行政書士登録しない名刺等の具体的注意点

行政書士として登録を行わない場合、法的には業務を行うことはできません。例えば、行政書士会未登録のまま「行政書士」と名乗ることや、名刺・履歴書に行政書士の肩書きを記載する行為は法律で厳格に制限されています。下記の表で主なポイントを整理します。

| 事項 | 登録あり | 登録なし |

|---|---|---|

| 行政書士業務の実施 | 可能 | 不可 |

| 「行政書士」名乗り | 可能 | 不可(罰則対象) |

| 名刺への肩書記載 | 可 | 不可 |

| 履歴書での資格記載 | 「行政書士(登録)」と記載可能 | 「行政書士試験合格」など事実のみ可 |

このように、登録せずに業務や名乗りを行うと罰則を受ける場合もあるため注意が必要です。

登録拒否の可能性とその理由 – 行政書士登録拒否行政書士登録拒否事由を整理

行政書士登録には審査があり、全ての合格者が無条件に登録できるわけではありません。主な登録拒否理由は次のとおりです。

-

禁錮刑以上の刑罰を受けたことがある

-

成年被後見人や被保佐人である場合

-

破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

-

必要な事務所を設けていない

-

行政書士法や関連法規への違反歴がある場合

これらいずれかに該当する場合、申請しても登録が認められないことがあります。加えて、行政書士登録を希望する場合は必ず事前に要件を確認し、必要書類提出や現地調査などをクリアすることが大切です。

登録申請の具体的手順と書類準備の完全ガイド

登録手続きの全体フローと申請期間の目安 – 行政書士合格後登録しない層向けの丁寧な案内

行政書士試験に合格した方が「資格を取得したけれど登録だけしたい」と考えた場合、まず知っておくべきは登録申請の流れと所要期間です。登録手続きは都道府県行政書士会への申請がスタートとなり、必要書類の提出→現地調査→審査→登録決定という段階を経ます。平均的な申請から登録完了までは1ヶ月半から2ヶ月程度が多く、受理後の事務所調査や書類審査で日数が加算されることがあります。

下記は登録の基本ステップです。

- 必要書類の準備と確認

- 行政書士会への申請と登録料等の納付

- 事務所の現地調査・資格審査

- 登録証交付・年会費納入

それぞれの段階で抜け漏れ防止のため、事前にしっかり準備することが重要です。申請から交付までのスケジュールを事前に把握し、余裕をもって行動することでトラブルを回避できます。

必須書類一覧と注意すべきポイント – 行政書士登録料行政書士登録事務所なしに触れ個別ケース対応

行政書士登録の際、求められる主要な書類と留意点をまとめます。事務所を持たない「登録だけ」のケースや、費用が高すぎると感じる方、副業などの場合にも応じた注意が必要です。

下記のテーブルで整理しています。

| 書類名 | 内容・注意点 |

|---|---|

| 登録申請書 | 指定書式に正確な記載が必要 |

| 履歴書 | 写真添付・直近のもの |

| 住民票 | 本籍地記載、発行3ヶ月以内 |

| 身分証明書 | 市町村発行分(犯罪歴・禁治産等) |

| 誓約書 | 会指定の書式、署名捺印 |

| 事務所証明書 | 賃貸契約書など、なしの場合は会へ確認 |

| 写真 | 縦3cm×横2.5cm、裏面記名 |

| 登録料納付書 | 金額確認(20万〜30万円前後が多い) |

主な注意点

-

事務所設置は会ごとの規定に注意。事務所なしの場合、支部会に事前照会が必須

-

登録料・年会費がかかるため、合計金額はよく確認

-

登録料が払えない場合は分割の可否を確認

この他、場合によって追加資料が発生することも。必ず事前に確認をしましょう。

事務所設置要件と例外規定の詳細 – 事務所なし登録や副業登録の条件解説

行政書士登録では原則として専用の事務所設置が必要ですが、近年は「登録だけしたい」「副業やダブルライセンス」など多様なニーズも増えています。

【主な事務所設置要件】

-

独立した事務スペースが必須

-

住居兼用の場合、来客スペース分離など明文化が必要

-

自宅登記の場合も、仕事部屋記載や賃貸契約による条件確認

例外的に「副業」や「事務所なし」で登録する場合、追加の誓約や実務制限の同意が求められるケースもあります。また副業・兼業の場合は、行政書士業務との利益相反や兼業禁止規定に注意しましょう。

よくある相談パターン

-

勤務先に事務所登記しない場合は不可が多い

-

副業可だが名刺や履歴書には、登録の有無・所属会明記が必要

-

登録しない場合は「行政書士」と名乗れない。登録抹消・拒否事由も要確認

不明点があれば、各行政書士会や連合会窓口に事前相談を推奨します。しっかり確認のうえ、最適な登録方法を選択してください。

登録にかかる費用と経済的負担の詳細比較

登録料・入会金・登録免許税の全国相場 – 行政書士登録料高すぎる行政書士登録料会社負担を踏まえた解説

行政書士として活動を始めるには、登録に関する初期費用がかかります。全国的な相場は以下の通りです。主な費用項目は登録申請料、入会金、登録免許税です。これらを合わせると、総額およそ20~30万円前後となることが一般的です。

| 項目 | 相場(円) | 特徴や留意点 |

|---|---|---|

| 登録手数料 | 25,000~35,000 | 都道府県ごとに差がある |

| 入会金 | 20,000~50,000 | 初回のみ必要。行政書士会による |

| 登録免許税 | 30,000 | 全国共通・国に支払う |

| 合計 | 75,000~115,000 | 事前に行政書士会への確認必須 |

この他、役員研修費や連合会費も一部地域では発生する場合があります。特に「行政書士登録料高すぎる」という声が多いですが、登録完了後には資格を保持し続ける年会費や研修その他の費用も考慮が必要です。また、会社によっては行政書士登録料会社負担の制度が存在する場合があり、就職先での確認がおすすめです。

年会費・研修費用・その他維持費の現状 – 行政書士登録料年会費会費滞納時のリスクを具体事例で紹介

登録後も、行政書士会の年会費や研修参加費用などが継続的に発生します。典型的な年会費は3万円~5万円、支部によって差があります。ほかにも実務研修費、新人研修費などが追加されるケースもあります。

| 費用項目 | 年間費用目安 | 説明 |

|---|---|---|

| 年会費 | 30,000~50,000 | 行政書士会の運営・各種サービス利用のため |

| 実務研修費 | 3,000~20,000 | 初年度のみ、または随時。内容や会ごとに変動 |

| 支部運営費 | 2,000~10,000 | 地域によって徴収。必ずしも発生するとは限らない |

年会費や会費を滞納すると会員資格停止や登録抹消となる恐れがあるため注意が必要です。実際に支払い遅延による業務停止や資格抹消の事例も発生しています。コスト管理は計画的に進めることが大切です。

費用負担の軽減策や会社負担制度の紹介

行政書士登録や維持の経済的負担を軽減する方法としては、会社による登録料・年会費の負担制度が挙げられます。特に大手企業や士業事務所では、資格保持を推奨する目的で一部または全額を補助するケースが増えています。

-

会社が登録費用・年会費を全額または一部負担する

-

各都道府県行政書士会により分割払いや減額措置が用意されている場合もある

-

研修内容によっては無料や割引措置がある地域も存在

負担軽減を希望する場合は、雇用先の総務部や行政書士会事務局へ早めに相談することが有効です。同時に、公的助成制度がないかも確認しておくと安心です。

行政書士登録だけしたいと考えている方も、これらの費用体系や対応策を事前に把握しておくことで、より安心して登録・維持が可能です。適切な情報収集と計画的な準備が、長期的な負担の軽減につながります。

事務所なし・副業OK?登録後に業務を行わない場合のリスクと対策

事務所なし登録の可否と注意点 – 行政書士登録事務所なし登録だけして副業/サラリーマン兼務事例を交えて解説

行政書士の資格を取得後、「登録だけしたい」「事務所なしで登録したい」「本業のかたわら副業として登録したい」と考える方も多く見られます。行政書士登録には、原則として独立した事務所を設けていることが求められます。自宅や賃貸マンションの一室でも可能ですが、都道府県行政書士会による実地調査で事務所としての要件(独立性・公示性など)を満たす必要があります。

また会社員や公務員として働きながら「名刺だけつくって登録だけ」というケースが増えていますが、行政書士登録を行った以上、名刺の配布・肩書利用には注意が必要です。行政書士として登録しても実際に開業せず業務をしない場合、不正表示や業法違反にならないよう十分配慮しましょう。

下記は登録だけの例と注意点です。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 事務所なしでの登録可否 | 原則不可/最低限の事務所要件が必要 |

| 登録だけでも可能か | 実際に業務を行わなくても登録自体は可能 |

| 名刺・肩書の扱い | 法律に基づく表示義務と誤認防止が必要 |

| 履歴書記載 | 行政書士登録を根拠に記載可・注意点あり |

会社の了承や就業規則、情報管理の観点も忘れず確認しましょう。

副業行政書士の法的制約と開業義務との関係 – 行政書士登録開業しない層の疑問に併せて

副業として行政書士に登録する方も増加傾向ですが、開業の有無については誤解されがちです。登録後は行政書士法に定められた「業務義務」や「守秘義務」などが発生しますが、「登録=必ず開業しなければならない」わけではありません。本業に支障が出ない範囲で副業として登録し、活動機会を持つことも可能です。

ただし、行政書士として登録している以上、もし名刺を配布したり、相談を受けた場合は行政書士法に則った対応や帳簿・報告義務などの規定も生じます。二足のわらじを履く場合の注意点として、所属先会社の兼業規定や社会保険関係、税務上の区分なども事前に確認が不可欠です。

主な副業登録者の制約例

-

本業の就業規則で「行政書士業務」自体が禁止されていないか確認

-

行政書士会への年会費・手数料負担が継続的に発生

-

行政書士として名義貸しや違法な表示行為は禁止

-

業務を引き受けた場合は全責任が発生する

事前に全ルールを確認しトラブルを防ぎましょう。

公務員から行政書士登録を行う場合の手続きと留意点 – 行政書士公務員在職中の対応策を説明

公務員が行政書士に登録したい場合、特有のルールと注意事項が存在します。公務員はその在職中、法律で兼業や副業が原則禁じられています。そのため、公務員を続けながら行政書士に登録する際には、退職や休職等の身分整理が前提となります。特認制度を利用して登録する場合でも「在職証明書」など追加書類が必要です。

行政書士登録申請時に公務員であった場合、登録拒否事由(行政書士法)に該当することがあり、都道府県行政書士会や日本行政書士会連合会の審査で却下されることもあります。

行政書士登録と公務員の主な関係

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 在職中登録 | 不可が原則(職務停止・退職等が必要) |

| 退職後登録 | 登録可・必要書類を提出 |

| 特認制度 | 該当職歴17年以上で特任申請が可能 |

公務員を退職後、速やかに手続きを進め、登録時の書類不備や登録拒否事由がないか事前確認しておくと安全です。

登録しない選択のメリット・デメリット総整理

登録しない場合の法律的制約と業務上の制限 – 行政書士登録しない仕事資格保有だけの扱いを具体解説

行政書士試験に合格しただけでは、行政書士業務を行うことは認められていません。登録せずに「行政書士」を名乗ることや、報酬を得て業務を提供する行為は法律で禁止されています。また、未登録のまま名刺や履歴書に行政書士と記載してしまうと、虚偽表示として法令違反になるおそれがあります。

下記の表で主な制約を整理します。

| 状況 | 登録しない場合 | 登録した場合 |

|---|---|---|

| 名乗れる肩書 | 行政書士有資格者 | 行政書士 |

| 対応できる業務 | 行政書士業務不可 | 全ての行政書士業務可 |

| 名刺記載 | 行政書士と名乗れない | 正式に記載可能 |

| 就職/転職時の表現 | 「行政書士試験合格」まで | 行政書士として勤務・独立OK |

民間企業や自身のキャリアにおいても、登録前後で大きな違いが生まれるため注意が必要です。

登録をしないことで得られる経済的・心理的メリットとリスク – 登録料払えない状況も踏まえたリアルな判断材料

行政書士登録には20万~30万円前後の費用(登録料/入会金/登録免許税/年会費など)が発生し、登録料が高すぎると感じて登録を断念する人も少なくありません。登録しないことで得られる主なメリットとリスクは以下の通りです。

メリット

-

出費を抑え、余計な年会費や手数料の支払いを避けられる

-

開業や実務の責任・義務から距離を置ける

-

登録事務所の用意が不要(事務所なしで維持)

リスク

-

行政書士タイトルや業務は一切できない

-

履歴書や名刺に「行政書士」と記載することで違反の可能性

-

今後開業や転職のチャンスを逃す場合がある

-

公務員や社労士との兼業、副業にも影響が及ぶことがある

経済的負担が大きくても、将来の活用をじっくり検討することが重要です。

登録者とのネットワークや研修アクセスの違い

登録を行うと、都道府県行政書士会に加入し、専門家コミュニティや勉強会、公式な実務研修へアクセスできます。登録しない場合はこれらの機会を得られず、最新の法令改正への対応や同業者との情報交換に制限が出る点が大きな違いとなります。

登録の有無による主な違い

-

登録者:実務研修参加、先輩行政書士との交流、相談窓口の利用、最新情報の受信

-

登録なし:資格の棚上げ状態となり、ネットワーク・サポートが得られない

事務所以外にも情報源や人脈が将来の独立や就職に直結するため、登録の有無による影響は大きいです。

行政書士登録拒否・登録抹消・退会等の制度と対応方法

登録拒否の事由と申請時の注意点 – 行政書士登録拒否行政書士登録拒否事由を詳細な公的根拠で紹介

行政書士の登録には厳格な基準が設けられており、いくつかの理由で登録が拒否される場合があります。代表的な登録拒否事由は以下の通りです。

| 登録拒否事由 | 内容 |

|---|---|

| 欠格事由該当 | 禁錮以上の刑に処せられた場合や公務員の法令違反による懲戒免職など |

| 事務所未設置 | 事務所の実態がない場合や勤務先との兼業不能が明確な場合 |

| 適正立証資料の未提出 | 必要な書類が揃っていない、または虚偽記載がある |

| 他士業登録不可 | 社労士や司法書士等との兼業不可のケース |

登録申請の際は「各種証明書」「事務所の所在地や業務内容確認書類」「誓約書」など、書類が厳密に審査されます。特定の職歴や経歴により特認制度を適用しようとする場合は、その実績証明も非常に重要です。

登録料や年会費の支払いの遅延が理由で申請が認められないことはありませんが、必要な公的証明や実態証明に不備がないようしっかり準備しましょう。

登録抹消・退会手続きの流れと必要書類 – 行政書士登録抹消廃業勧告への実務的対応

行政書士の登録抹消や退会は、自発的な意思だけでなく、法律に基づく抹消勧告などによっても発生します。退会・抹消の主な流れと必要書類をまとめます。

| 手続き内容 | 詳細 |

|---|---|

| 抹消申請 | 所属行政書士会へ「登録抹消届」等の所定様式提出 |

| 廃業届・退会届 | 「行政書士廃業届」や「所属会への退会届」をセットで作成 |

| 身分証明返納 | 行政書士証票(職員証)の返納 |

| 会費支払い清算 | 年度途中の場合、年会費等の精算が発生 |

また、登録抹消には「自主的な抹消」と「懲戒処分等による強制抹消」があります。懲戒抹消の場合、情状や再発防止策の提出も求められる場合があり、手続きや必要書類が大きく異なります。

抹消後の再登録可能性と要件、注意点 – 再登録申請時の留意事項

行政書士登録抹消後も一定の条件の下で再登録が可能です。ただし、再登録には厳格な審査と追加書類等が必要となります。

再登録申請時の主な要件とポイントは以下の通りです。

-

抹消事由が欠格・懲戒等の処分だった場合、一定期間(例:2~3年)経過と更生・反省状況が審査対象となる

-

必要書類は新規登録と同等だが、過去の抹消理由や経緯の説明資料の提出

-

会費や登録料、申請手数料が再び必要となる

-

抹消前の不備や未清算事項がある場合は申請が認められない

特に、行政書士特認制度の廃止や登録拒否事由の追加など、制度改正にも注意が必要です。再登録を検討する際は、以前の抹消理由や現状の制度要件を十分に確認し、万全の準備を心がけましょう。

登録資格の活用方法〜名刺・履歴書での正しい表記と実務的使い方

行政書士試験に合格したものの「登録だけしたい」「開業しない」という方も多く見られますが、資格の正しい表記や活用法を理解することが重要です。事務所なしでの登録や登録だけして実務をしない場合でも、履歴書や名刺への記載ルールを守ればキャリアの強みとして活かせます。

行政書士の登録を行なった後は、正式に「行政書士」と名乗ることが認められます。一方、登録しない場合は「行政書士有資格者」や「行政書士試験合格」といった表記が適切です。名刺や履歴書への記載に迷うケースも多く、正しい書き方を知ることで自身の価値や選択肢を広げることが可能となります。

登録済み資格者の業務には独占業務が含まれるため、資格の活用範囲や表記ルールを比較し、状況に応じて最適な表現を選ぶことが大切です。

登録しない場合の名刺・履歴書記載ルール – 行政書士登録しない名刺履歴書実例付きで解説

行政書士登録をしていない場合、「行政書士」と単独で名乗ることはできません。名刺や履歴書に記載する際は必ず「行政書士試験合格」や「行政書士有資格者」といった表現を用います。

下記のように正しい記載方法を守ることで法的リスクや誤解を避けることができます。表現の違いによる印象の差を把握することが大切です。

| 記載例 | 用途 | 注意点 |

|---|---|---|

| 行政書士試験合格 | 履歴書 | 開業意思なし・登録未済 |

| 行政書士有資格者 | 名刺 | 社会的信用を損なわない |

| 行政書士 | 名刺/履歴書 | 必ず登録後のみ使用可能 |

正しい表記ルールを守ることで、就職や転職活動時に資格取得の努力や専門性をアピールできます。

有資格者としての情報活用法と士業間の連携 – 行政書士登録しない社労士ダブルライセンスなどキャリア選択肢紹介

行政書士の有資格者で登録のみ、もしくは未登録の場合でも、他の資格とのダブルライセンスや士業連携による活躍の幅は広がります。

例えば、社労士や司法書士と掛け合わせて知識を活かすことで、所属企業内外でより高度な法務サポートを担当したり、士業同士のネットワーク構築が可能です。

-

社労士とのダブルライセンスで人事・労務相談にも対応可能

-

企業内法務部門に在籍しつつ行政手続きや契約関連で専門性を活かせる

-

他の士業と連携し顧客提案の幅が広がる

資格取得だけでも十分な価値があり、登録・未登録を問わず多様なキャリアパスが用意されています。

資格保持を生かした就職・副業の実践的アドバイス

「行政書士登録だけしたい」場合や、登録せずに資格を生かしたい場合でも、就職や副業で十分に活用できます。

-

企業の総務・法務や商事部門で資格者として評価が高まる

-

士業事務所の補助者や、研修・講師としての活動

-

登録せずに履歴書へ記載し、専門職就職や転職活動時のアピール材料に

行政書士資格は取得後に即開業しなくてもキャリア資産として生かせます。また副業・兼業も合法的に可能であり、登録料や会費面の負担が大きい場合は登録を見合わせる判断も有効となります。

関連する業務や士業の副資格として取得した場合も、社内外で業務の幅が広がりやすく、法令遵守の知識や各種行政書類の作成にも役立ちます。強力なアピールポイントとして味方にしましょう。

最新トレンド・制度改正・登録者の現状とキャリア展望

特認制度廃止など制度改正の影響 – 行政書士特認廃止行政書士特認制度認められないの制度変化を解説

近年、行政書士の登録にかかわる制度も大きく変わりつつあります。特認制度の廃止によって、従来は公務員歴や明確な職務経歴を根拠に行政書士登録が認められていたケースも、現在では新制度下では許可されなくなりました。この制度廃止の影響で、実務経験を積んだだけでの特別認定ルートは選択できず、原則として全員が国家試験合格後の登録手続きを必須としています。これにより登録までのハードルが明確化し、資格取得後の進路選択にも変化が生まれています。行政書士特認制度の認められない流れは法改正により厳格化され、今後ますます登録手続きが重視される風潮です。

合格後の登録率と現状分析 – 行政書士試験合格後半数以上登録しない事情と要因を考察

行政書士試験に合格したものの、実際に登録する人は半数に満たない現状があります。背景には下記のような理由が挙げられます。

- 登録料や年会費負担が大きい

多くの自治体で初年度に約20~30万円の費用が必要で、負担感が大きいです。

- 登録しない名刺・履歴書活用ニーズ

仕事や転職活動で「有資格者」として名刺や履歴書に記載したいが、実際は登録しないままのケースも目立ちます。

- 開業しない選択や副業志向の高まり

本業や公務員との兼業・副業を理由に、資格だけ取得し登録を見送る人も増えています。

これらの複合要素により、「行政書士登録だけしたい」または「登録しない」選択が多様化しています。

登録者向けの新しいキャリアパス・研修機会 – 行政書士合格後就職オンライン講座など最新情報の紹介

行政書士登録者向けには、今やオンラインを活用した研修やキャリア形成支援が増加しています。

| サービス名 | 主な内容 | 利用メリット |

|---|---|---|

| 行政書士会主催研修 | 実務・法改正の最新解説 | 独立・開業を目指す登録者に最適 |

| オンライン講座 | 就職・副業のノウハウ提供 | 時間や場所に縛られずスキル習得 |

| キャリアマッチング | 行政書士資格者向け求人紹介 | 企業や事務所への就職サポート |

これにより、従来の独立・開業型だけでなく企業内行政書士や社労士など別分野と連携した新しい働き方も実現可能です。登録制度の厳格化とともに、行政書士合格後のキャリアパスも進化しています。

ケース別Q&A・費用比較表・ユーザー要望別対策まとめ

よくある質問形式で行政書士登録に関する疑問を網羅 – 登録だけの手続き、費用負担、名刺の使い方などを一括解決

多くの方が気になる行政書士登録の「登録だけしたい」「登録しないとどうなる」「名刺や履歴書への記載」「費用」「公務員からの移行」などについて、質問形式で解説します。

-

登録だけしたい場合、開業・事務所運営の必要はありませんか?

- 登録のみでも可能です。事務所設置要件や倫理研修は必要ですが、実際の業務開始や開業は必須ではありません。

-

登録しないと行政書士と名乗れますか?

- 登録しない限り行政書士を名乗ることや業務は不可です。合格者は「行政書士有資格者」または「行政書士試験合格」と表記できます。

-

登録しない場合、名刺や履歴書には記載できますか?

- 合格事実は記載可能ですが、「行政書士」とのみ記載するのは不可です。資格欄に「行政書士試験合格」など正確に書きましょう。

-

登録料が高すぎる場合は会社負担にできますか?

- 就職先企業によっては会社負担も可能ですが、詳細は就業先の規定を確認してください。

-

公務員在職中でも登録できますか?

- 公務員在職中や兼業規定によっては登録を認められない場合や制限がかかる場合があります。17年以上の公務員歴等、条件付き特認制度の有無も事前確認が重要です。

-

登録拒否や登録できない理由は?

- 法律違反・禁錮刑等の一定事由や書類不備、事務所要件を満たさない場合は登録拒否事由となります。

-

登録を「だけ」でやめておく人の理由は?

- 将来の合格者研修や独立を見越した名義確保、履歴書やキャリアアップ、いつでも業務開始可能な状態のためなどが挙げられます。

登録料・年間費用・研修費の地域別比較表 – 具体的かつ最新の数字で金銭面の不安を解消

行政書士の登録に必要な初期費用や年間費用は地域で差があります。以下の表で主要都市を例に比較します。

| 地域 | 登録料(円) | 入会金(円) | 年会費(円) | 研修費(円) |

|---|---|---|---|---|

| 東京 | 25,000 | 90,000 | 36,000 | 20,000 |

| 大阪 | 22,000 | 70,000 | 24,000 | 15,000 |

| 愛知 | 23,000 | 60,000 | 28,000 | 15,000 |

| 福岡 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 10,000 |

主な費用項目

-

登録料や入会金は初回のみ

-

年会費は都道府県によって異なるため、地元の行政書士会に要確認

-

研修費用は義務研修時のみ発生

登録にかかる費用が高く感じた場合、事前に会社等へ負担可否を確認したり、支払い時期や分割制度の有無もチェックしておくと安心です。

登録しない選択と登録後のメリット・デメリットを比較検討

行政書士試験に合格した後、登録しないままでいるか、登録だけするか迷う方も多いです。登録しない選択と登録後のそれぞれのメリット・デメリットを整理します。

登録しない場合のメリット

-

年会費・登録料など維持コストが不要

-

事務所の設置や開業準備が焦らずできる

-

他士業や会社員、公務員としての業務に専念できる

登録しない場合のデメリット

-

行政書士の名称・業務は不可

-

名刺や履歴書への「行政書士」肩書き不可

-

求人やキャリアアップの際、即戦力として認められない

登録だけの場合のメリット

-

将来的にすぐ業務開始が可能

-

行政書士会のサポート受けやすい

-

履歴書や名刺に「行政書士」と記載でき信頼度向上

登録だけの場合のデメリット

-

年会費・登録料・研修費が継続発生

-

事務所なし状態では一部制限や注意義務

ポイント

費用負担や名刺記載、公務員や社労士等ほかの資格との兼業問題など、自分の将来設計と照らし合わせて判断することが重要です。不明点や地域特有の事情は行政書士会へ直接問い合わせて最新情報を得ることをおすすめします。