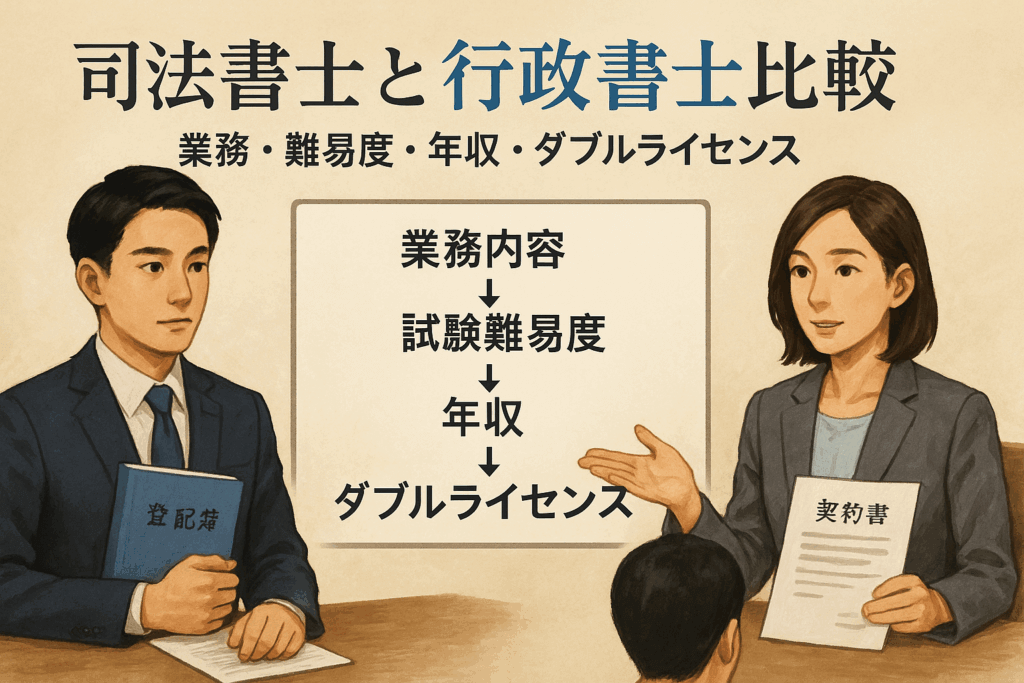

「司法書士」と「行政書士」――名前は似ているのに、実は取り扱う業務内容や求められる役割は大きく異なることをご存知ですか?司法書士は年間【約38万人】が受験し、合格率【約4%】の狭き門。不動産登記や裁判所手続きの専門家として、法律の現場で唯一無二の存在感を発揮しています。一方、行政書士は【約30万人】がチャレンジし、合格率は【10%前後】。官公署への許認可申請や契約書類の作成を主戦場に、ビジネスと生活の安心を支えています。

「自分に向いているのはどっちだろう?」「ダブルライセンスでどれだけ可能性が広がるの?」と疑問や不安を感じていませんか。特に、どちらの士業も独占業務と共同業務が複雑に絡み合い、法改正や社会変化によって役割が進化し続けています。

この記事では、司法書士と行政書士の違いを、歴史的背景から業務実態、収入や資格の難易度、将来性まで全方位で徹底的に解剖します。「知らずに後悔したくない」「出遅れて損をしたくない」という方は、ぜひこの先も読み進めてください。あなたの迷いに真剣に寄り添い、納得のいく選択ができる知識とヒントを提供します。

司法書士と行政書士の違いを全方位で解説|業務・権限・独占業務の差異

司法書士と行政書士の違い|資格の概要と社会的役割の多角的比較

司法書士と行政書士はどちらも国家資格ですが、その担う役割や業務範囲には明確な違いがあります。司法書士は主に不動産登記や商業登記、または裁判所に提出する書類作成など、法律的手続きを専門としています。行政書士は官公署に提出する各種申請書類の作成や相談、許認可の取得支援といった「行政手続き」に強みがあります。

社会的には、司法書士は権利・財産の保護と取引の安全に貢献し、行政書士は企業や個人の円滑な事業運営や生活を法的側面からサポートします。

| 資格 | 主な業務内容 | 社会的役割 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 不動産登記、商業登記、成年後見、裁判所手続き、債務整理 | 権利・財産の保護、法律手続の代理 |

| 行政書士 | 許認可申請、官公署提出書類の作成、各種契約書作成 | 企業・市民の行政手続サポート |

独占業務と共同業務の具体例分解|司法書士・行政書士の法的立ち位置

司法書士と行政書士の大きな違いは「独占業務」の範囲です。司法書士は、不動産や商業登記手続きの代理、裁判所提出書類の作成・提出代理など、独占的な権限を持っています。行政書士は、官公署への申請書類の作成・提出代理が独占業務となり、他士業では原則できません。ただし、許認可や各種書類作成などで業務が重なるケースもあります。

| 業務内容 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 不動産登記 | 独占業務 | × |

| 商業登記 | 独占業務 | × |

| 許認可申請 | △(一部) | 独占業務 |

| 官公署書類作成 | △ | 独占業務 |

| 裁判所関連業務 | ○(書類作成等) | △(一部の相談支援) |

共同で対応できるのは、例えば相続や会社設立関連で書類作成支援が必要な場合ですが、法的な代理権の有無や手続きそのものは各資格固有の独占領域が明確です。

他の士業(弁護士・社労士など)との連携と境界線

司法書士や行政書士は、他の士業と連携が必要な場面が多くあります。弁護士は法律全般に対応でき、紛争の代理権を持つため、訴訟が絡む場面では弁護士が担当します。社会保険労務士(社労士)は労働・社会保険関係の書類作成や相談、税理士は税金相談や申告書の作成を専門とします。

| 士業 | 主な専門分野 | 認められる業務 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 法律相談・代理、訴訟 | 全ての法律問題・裁判代理 |

| 司法書士 | 登記、裁判所書類、債務整理 | 登記代理、裁判所書類作成代理 |

| 行政書士 | 行政申請、官公署書類 | 許認可申請・相談、書類作成 |

| 社労士 | 労働・社会保険関係 | 労働・社会保険手続、相談 |

| 税理士 | 税務全般 | 税務相談・申告書作成 |

複雑な案件では士業同士の協働が不可欠であり、各資格が守るべき独占業務の境界線に十分留意したうえで対応しています。

司法書士と行政書士それぞれの歴史的背景と制度の変遷

司法書士は明治時代の登記吏員制度に端を発し、戦後の司法制度改革を経て現在の制度となりました。高度経済成長期や不動産取引の増加によってその社会的役割がより強調されました。行政書士は昭和26年の行政書士法制定により独立した資格として誕生し、時代の変遷とともに行政手続きのプロとして活躍の場が広がっています。

近年は、複雑化する法令や多様化する社会課題に対応するため、両資格とも学習範囲や業務領域が拡大しており、ダブルライセンスの取得や他士業との連携を通じてより広範なサービスが求められています。

業務内容の詳解|司法書士と行政書士が日常的に扱う手続きと書類種類

司法書士の業務詳細|登記申請・裁判所代理・成年後見制度の中心業務

司法書士は主に不動産登記や商業登記、そして簡易裁判所での法律手続の代理が中心です。不動産売買や相続における所有権移転登記、会社設立の際の登記申請、また借金問題など民事案件では裁判所に提出する書類作成や訴訟代理も担当します。成年後見制度に関する手続きも非常に多く、財産管理や法的支援も包括します。複雑な書類作成と法解釈で依頼者と官公庁・裁判所を繋ぐ役割を担っています。

| 主な業務 | 内容例 |

|---|---|

| 不動産登記 | 売買・相続による移転登記 |

| 商業登記 | 会社設立・役員変更登記 |

| 裁判所関連 | 訴訟代理・債務整理相談 |

| 成年後見 | 後見申立て・財産管理 |

行政書士の業務領域|許認可申請・契約書類作成・行政手続代理の多様化

行政書士の最大の特徴は官公署に提出する書類の作成・申請代理です。建設業や飲食業の許認可申請、自動車登録、風俗営業の手続き、国際業務(在留資格・ビザ申請)など幅広い分野で活動しています。契約書や遺産分割協議書、内容証明郵便の作成も含まれます。行政に関する法律や手続きに精通し、個人や企業の事業活動・日常生活を支える専門家です。

| 主な業務 | 内容例 |

|---|---|

| 許認可申請 | 開業認可・営業許可 |

| 各種契約書作成 | 賃貸借・売買契約書 |

| 在留資格・国際業務 | ビザ・帰化申請 |

| 遺産分割協議書 | 相続・遺言関連手続き |

業務の重複領域と裁量の違いを具体的事例で掘り下げる

司法書士と行政書士の業務範囲には一部重なる点がありますが、手続き内容や最終的な代理範囲に明確な違いがあります。たとえば相続の場合、行政書士は遺産分割協議書の作成や相続手続きの書類準備が可能ですが、法務局への登記申請代理は司法書士の独占領域です。また内容証明郵便や契約書の作成は双方で行えますが、民事訴訟代理は司法書士のみ認められています。

-

相続関連

- 行政書士:遺産分割協議書作成、行政手続き

- 司法書士:相続登記手続き代理、法務局申請

-

会社設立

- 行政書士:定款作成、行政への届出支援

- 司法書士:商業登記申請代理

このように互いに補完し合うケースも多く、難易度や専門性の違いがクライアントの選択基準となります。

民法・行政法に基づく業務範囲の線引きとその影響

業務範囲は民法・会社法・行政法の法体系により厳格に線引きされています。司法書士は、民法や商法などの法律知識を活かし法的効力のある手続全般を遂行し、特に登記・裁判手続での代理が可能です。一方、行政書士は行政法規の範囲内で官公庁提出書類の専門家として活動し、行政手続の専門性が問われます。

| 資格 | 主な関与法令 | 独占業務の例 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 民法・会社法等 | 登記申請代理・訴訟代理 |

| 行政書士 | 行政法等 | 許認可申請書作成代理 |

この線引きによって、それぞれの資格者の専門性・役割、さらには業務の難易度や年収にも影響が現れています。クライアントの悩みや目的に合った専門家選びが重要です。

受験難易度と試験制度を徹底比較|合格率・試験科目・勉強時間の違い

司法書士と行政書士試験難易度の数値的根拠と詳細分析

司法書士と行政書士の試験難易度は大きく異なります。司法書士試験の合格率は例年約4%前後となっており、非常に狭き門です。一方、行政書士試験の合格率はおおよそ10%程度で推移しており、司法書士と比べると取得しやすい資格です。一般的な目安として、司法書士は徹底した学習と長期間の準備が必要とされ、行政書士は比較的短期間の対策でも合格を目指しやすいのが特長です。

| 資格 | 合格率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 約4% | 超難関・記述式重視・法的知識必須 |

| 行政書士 | 約10% | マーク式・広範囲だが深度は控えめ |

出題範囲の具体的相違民法・行政法の重点領域別比較

司法書士は不動産登記法、商業登記法、民法、民事訴訟法・供託法などの法分野を深く問われます。その中でも民法は配点が非常に高く、実務力や記述力が重視されます。行政書士試験では憲法、行政法、民法、商法といった基本法分野から、一般知識(政治・経済・情報分野など)までカバーしますが、特に行政法に多くの設問が割り振られています。出題範囲と重点テーマの違いを整理すると以下のようになります。

| 領域 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 中核科目 | 民法・不動産登記法・商業登記法 | 行政法・民法 |

| 問われる深度 | 理解+応用+記述・事例問題 | 基本知識+マーク式選択 |

| 一般知識系 | なし | 政治・経済・情報・文章理解 |

学習スケジュール設計と合格までの準備段階別戦略

司法書士を目指す場合、必要な学習時間は一般に2,500時間以上とされ、1年以上かけて基礎・応用・過去問対策・記述演習を段階的に進めます。行政書士では1,000時間前後の学習で合格を狙うケースが多く、独学や通信講座でも十分対応できます。

-

司法書士

- 基礎講義・条文暗記(3~4ヶ月)

- 答練・過去問(4~6ヶ月)

- 記述式対策・仕上げ(残り期間)

-

行政書士

- 基礎学習(2~3ヶ月)

- 問題演習(3~4ヶ月)

- 模試と見直し(1ヶ月程度)

それぞれのペースに合わせて段階を分け、計画的な学習が重要となります。

免除制度・科目免除・ダブルライセンス取得時の有利点詳細

行政書士資格を持っている場合、司法書士試験での直接的な科目免除はありませんが、民法など重複する科目の知識を活用し、学習の効率化が見込めます。またダブルライセンスは相続や会社設立手続きなど、複合的な案件対応が可能となり、他の士業との差別化や収入増加にもつながりやすいです。ダブルライセンス取得の割合は全体の1~2割程度とされ、両方の知識を活かしたキャリア形成を志向する方にも好適です。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 学習効率の向上 | 民法等の重複範囲で知識の相乗効果 |

| 実務の幅の拡大 | 不動産・相続・許認可等多様な案件をワンストップ対応 |

| 収入・キャリアアップ | より高い報酬や顧客獲得、他士業と連携した事業展開が可能 |

年収・報酬体系の比較|独立開業ケースと事務所勤務の収入差

司法書士と行政書士の年収は、独立開業と事務所勤務で大きく異なります。以下のテーブルは、平均年収と報酬分布の一例です。

| 資格 | 事務所勤務(平均年収) | 独立開業(年収帯) |

|---|---|---|

| 司法書士 | 約350万円〜600万円 | 500万円〜2,000万円以上 |

| 行政書士 | 約300万円〜500万円 | 300万円〜1,200万円以上 |

独立開業では、案件獲得数や地域性、提供サービス内容により年収の幅が広がります。都市部では不動産登記など高単価案件が多く、地方では許認可や相続業務の依頼割合が増える傾向です。事務所勤務の場合は、経験や規模で年収差がありますが、司法書士の方が基礎給がやや高い傾向です。

各士業の報酬モデルと地域差・業務内容による収入幅

司法書士の報酬モデルは「登記手続報酬」や「裁判所関連報酬」が主軸であり、高額な不動産登記や商業登記が大きな収益源となります。行政書士は建設業許可、外国人ビザ、遺言書作成など数多くの種類の依頼を受けられるため、こまめな積み上げ型の報酬体系が一般的です。

・司法書士:

-

不動産登記、会社設立登記、成年後見業務

-

裁判所提出書類作成

・行政書士:

-

許認可申請、法人設立、相続・遺言

-

各種契約書作成

地域差については、都市部では高額案件が集中しやすく、地方では依頼数そのものが少ないため、年収に大きく開きが出ます。特に相続や許認可は地方で安定した依頼ニーズが見込まれます。

開業資金や経費構造の違い|司法書士と行政書士それぞれの実態

司法書士事務所の開業には登録費用や設備投資、実務習得のための研修受講料などが必要で、初期投資は100万円〜300万円ほどになることが多いです。行政書士の場合、登録費用と簡易な事務設備のみでスタート可能なため、50万円前後で開業できます。

| 資格 | 開業資金目安 | 主な経費 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 100〜300万円 | 登録料、家賃、専門システム費用、広告費用 |

| 行政書士 | 40〜60万円 | 登録料、家賃、事務用品、広告費用 |

司法書士は実務研修がほぼ必須で、コストがやや高め。行政書士は営業力とネットワーク構築が成功の鍵になります。

将来的な収益予測と市場ニーズの動向分析

人口減少やデジタル化が進行する中でも、相続や事業継承、不動産取引の増加により司法書士・行政書士のニーズは根強く残ります。不動産登記をはじめとする司法書士業務の需要も安定しており、行政書士では新しい分野(外国人関連、IT法務など)の需要が拡大傾向です。

主な将来展望

-

司法書士: 相続・不動産取引・事業承継の需要増加

-

行政書士: 外国人関係・補助金申請・許認可分野で高まるニーズ

-

両者共通: デジタル対応・専門特化での収益機会

資格保持者の副業や複業事例による収入多様化

近年では司法書士や行政書士が副業・複業として活躍するケースも増加しています。平日は企業法務やコンサルティング、休日は個人案件対応やセミナー講師など、多様な働き方で収入源を拡大する事例が見られます。

-

司法書士×行政書士のダブルライセンスによる案件受託範囲拡大

-

社労士や宅建など他資格と組み合わせたトリプルライセンス活用

-

ブログやYouTubeによる情報発信&集客で新規案件獲得

副業・複業の推進によって収入構造の安定とリスク分散を実現できるため、今後も多角的な収益モデルが発展していくと期待されています。

ダブルライセンスの実態とメリット・デメリットを多角的に解析

ダブルライセンス取得割合・実際の成功率・キャリア効果

司法書士と行政書士のダブルライセンスは近年注目が高まっていますが、実際に両方を取得している割合は全体の約5%前後と言われています。難易度が非常に高い司法書士試験に加え、行政書士資格も取得することは並大抵ではありませんが、成功した場合は業務範囲の大幅拡大と安定収入につながりやすいという特徴があります。例えば、登記申請や許認可、相続手続きなど業務の幅が広がるため、依頼者の多様なニーズにワンストップで対応できるようになります。ダブルライセンス取得者は独立開業した場合でも差別化が図りやすく、企業法務部門や総合型士業事務所においても高く評価されています。

| 比較項目 | 司法書士単体 | 行政書士単体 | ダブルライセンス |

|---|---|---|---|

| 取得難易度 | 非常に高い | 高い | 非常に高い |

| 業務範囲 | 主に登記関連 | 許認可・行政手続き | 登記・許認可・行政・相続など |

| 年収目安 | 約500~800万円 | 約300~600万円 | 約600~1,000万円超 |

取得順序の戦略的考察と勉強法の融合ポイント

ダブルライセンス取得を目指す場合、どちらの資格から取得するかが重要なポイントとなります。一般的には行政書士資格からスタートし、基礎的な法律知識(とくに民法や憲法)が身についた後に司法書士試験対策に移行する方法が効率的です。司法書士試験は民法・商法・不動産登記法など試験範囲が広く、合格率も5%未満と難関なため、行政書士で基礎固めをした経験が役立ちます。

おすすめ学習法としては、以下のポイントを掛け合わせることが有効です。

-

法律系基礎科目を一貫して学習する

-

隙間時間を活用した問題集の反復

-

本試験レベルの模擬試験でアウトプット強化

行政書士で得た知識が司法書士合格にも大きく寄与し、効率的な勉強となります。

ダブルライセンス活用による他資格連携(社労士・税理士・宅建など)

司法書士・行政書士のダブルライセンスは、他の国家資格との組み合わせでも強力な武器となります。特に社会保険労務士や税理士、宅建士との組み合わせは「トリプルライセンス」としても人気があり、総合法務サービスの提供や幅広い業種・業界のニーズに一括対応できます。

-

社労士:労務管理・社会保険手続きに対応

-

税理士:企業・個人の税務相談・申告代理も可能

-

宅建士:不動産手続きの幅が広がる

表のように連携することで、クライアントの複合的な課題にも高い専門性で解決策を提示できる点が強みです。

| 組み合わせ | 主な業務拡張分野 |

|---|---|

| 行政書士+社労士 | 許認可+労務管理 |

| 司法書士+宅建士 | 登記+不動産仲介 |

| 行政書士+司法書士+税理士 | 行政・登記・税務の総合支援 |

ダブルライセンスの負担・リスク・やめとけ論を科学的に検証

ダブルライセンスには多大なメリットがありますが、負担やリスクも避けて通ることはできません。

-

長期間の学習が必要

-

経済的・精神的な負担が増す

-

各士業の規制や独占業務範囲による制約がある

一方、法改正への対応や膨大な実務経験が求められるため「やめとけ」といわれることも。特に本業で専門性を極めたい場合は、ダブルライセンス取得による時間的・経済的コストがデメリットとなりえます。すべての人に推奨できる選択ではなく、自身のキャリア設計や目的に応じて、メリットと負担をしっかり比較検討することが重要です。

司法書士と行政書士適性診断|性格・向き不向き・キャリア志向から選び方提案

法律業務に向く人の性格的特徴とマインドセット

法律業務においては、誠実さと粘り強さが重要です。司法書士や行政書士を目指すなら、細部まで丁寧に書類を作成できる注意力や、クライアントの課題を的確に把握する共感力が求められます。

特に司法書士は登記や相続、裁判所とのやり取りなど高度な正確性が不可欠。一方、行政書士は様々な許認可手続きの対応や官公署との調整業務で対人折衝力も活かせます。自分がどちらの業務スタイルに合うのか、適性を振り返ることが大切です。

法律業務に向きやすい性格の例

-

責任感が強い

-

地道な作業が苦にならない

-

人の相談ごとを親身に聞ける

-

規則やルールを守る意識が高い

各資格で求められる専門知識とスキルセット

司法書士と行政書士では、求められる専門知識や技術に明確な違いがあります。司法書士は不動産登記や商業登記、成年後見など裁判所や法務局との連携業務が多数。行政書士は行政手続き、許認可、契約書作成など幅広い分野に対応します。

| 資格 | 必須知識・スキル | 主な業務領域 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 民法・商法・不動産登記法の理解、法律文書作成力 | 登記、相続、会社設立 |

| 行政書士 | 行政法・民法・契約法の知識、事務スキル | 許認可、事業支援 |

資格ごとに科目の出題範囲や求められる民法レベルが異なるため、自分の得意分野やキャリア目標に合わせた選択が大切です。

受験者・実務者インタビューから学ぶ現場ギャップ

実際の受験者や開業した実務者の声からは、資格ごとのギャップが明確です。司法書士試験は「合格率が低く、勉強時間の膨大さ」に驚く声が多く、実務でも法律知識を常にアップデートする必要性を感じている事例が数多く報告されています。

一方、行政書士は「幅広い案件対応力が求められ、コミュニケーションの機会も多い」「手続きの変更や省庁ごとの差が大きい」といった、生きた情報が出ています。資格だけではなく、就業後にどのような活躍ができるかにも注目しましょう。

自己診断ツール考案|適正判断のための質問形式設計例

適正を判断するための自己診断ツール案を紹介します。自分に当てはまるかどうか、下記質問リストでセルフチェックしてみてください。

| 質問 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 長時間の勉強や継続的な学習が得意ですか? | ||

| 細かいミスを見逃さずにチェックする習慣がありますか? | ||

| 人の相談ごとを聞くのが好きですか? | ||

| 書類を正確に作成することが得意ですか? | ||

| 複雑な制度や法律を理解・解釈するのが好きですか? |

はいが多いほど、法務系資格に向いている傾向があります。自身の性格や志向と照らし、適職を見極める参考としてください。

依頼の流れと費用相場|相続・離婚・会社設立など代表的案件ごとに解説

相続や離婚、会社設立などの手続き依頼では、各専門家の役割や報酬の相場を知っておくことが大切です。依頼の一般的な流れは、初回相談、見積もり、正式な契約、必要書類の準備と手続き進行、完了報告です。事案ごとの費用は下記の通りです。

| 項目 | 司法書士費用(目安) | 行政書士費用(目安) | 弁護士費用(目安) |

|---|---|---|---|

| 相続登記 | 3万円〜10万円 | 非対応 | 10万円〜30万円 |

| 遺産分割協議書作成 | 非対応 | 3万円〜8万円 | 10万円〜40万円 |

| 離婚協議書作成 | 非対応 | 5万円〜10万円 | 15万円〜50万円 |

| 会社設立 | 8万円〜15万円 | 7万円〜12万円 | 20万円〜50万円 |

難易度や案件の複雑さ、地域性により変動することが多いため、複数の事務所で相見積もりを取ることが大切です。

相続手続きにおける司法書士と行政書士・弁護士の役割比較

相続手続きでは、司法書士が不動産の名義変更(相続登記)を担当します。行政書士は遺産分割協議書の作成や各種申請書類の作成サポートが中心です。弁護士は相続人間の争いがある場合や調停・裁判手続き、遺留分請求を担当します。

| 業務内容 | 司法書士 | 行政書士 | 弁護士 |

|---|---|---|---|

| 相続登記申請 | ◯ | × | ◯(紛争解決時) |

| 協議書作成 | × | ◯ | ◯ |

| 相続人間の紛争対応 | × | × | ◯ |

強調ポイント

-

司法書士は登記の専門家

-

行政書士は書類作成や行政手続きが得意

-

弁護士は争いの解決が強み

離婚調停や法人設立サポートの業務区分と費用感

離婚協議や会社設立の場合にも、各士業が関わる業務範囲に違いがあります。離婚においては行政書士が協議書作成、弁護士が調停や裁判代理を担当。司法書士は離婚の財産分与時に不動産名義変更を行うことが一般的です。会社設立では、行政書士と司法書士が法定書類作成や登記申請で連携するケースがあります。

費用目安リスト

-

離婚協議書作成(行政書士):5万円〜10万円

-

不動産の名義変更(司法書士):3万円〜7万円

-

調停代理(弁護士):20万円〜50万円

-

会社設立手続き一式(行政書士+司法書士):15万円前後

依頼前に、どの手続きが誰の専門分野か確認することで、無駄な費用を防げます。

依頼者が失敗しないための事務所選択基準と口コミの活用法

信頼できる事務所を選ぶことは、費用や手続きの満足度に直結します。失敗しないための基準を以下のリストにまとめます。

-

実績や専門分野が明確

-

料金体系が事前に説明される

-

対応のスピードや対応力が高評価

-

Googleレビューや専門サイトで口コミ件数・内容が良好

-

アフターフォロー体制が充実

口コミや公式サイトで過去実績を確認し、初回相談時の対応や説明のわかりやすさも比較しましょう。

司法書士と行政書士法人と個人事務所の違いとそれぞれのメリット・デメリット

司法書士や行政書士の事務所には、法人と個人の2タイプがあります。それぞれの特徴は下記の表で比較できます。

| 種別 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 法人 | 複数専門家によるワンストップ対応、サポート体制が充実 | 担当が分かれ個別対応が薄くなることがある |

| 個人事務所 | きめ細かな対応、相談しやすさが強み | 担当士業が不在時の対応に遅れが出る場合あり |

依頼内容の規模や希望する対応スタイルに合わせて、法人と個人のどちらが適しているか選択することが重要です。

司法書士と行政書士関連資格との比較・連携と最新動向

社労士・税理士・弁護士との資格の壁と連携の実際

司法書士と行政書士は独占的な業務を持つ国家資格ですが、社労士、税理士、弁護士など周辺士業との業務範囲には明確な区分があります。例えば、税金の相談は税理士、労務管理は社労士、法廷代理は弁護士というように、担当できる分野が法律で厳格に定められています。その一方で、相続や会社設立などでは資格間の連携が進みやすく、複数士業がタッグを組むことでワンストップサービスを提供することが増えています。近年は各士業が連携しやすい体制づくりを進めており、複数資格の取得は業務の幅を広げ、顧客満足度向上にも繋がっています。

トリプルライセンス(司法書士・行政書士・宅建等)取得状況と実務融合例

昨今、トリプルライセンスとして司法書士・行政書士・宅建士をはじめとする複数資格の取得を目指す専門家が増加しています。その理由は、不動産取引や許認可・登記関連の案件で、一人の専門家が幅広いニーズに対応できることにあります。以下の表で各資格の役割と強みを比較します。

| 資格 | 主な業務 | 強み |

|---|---|---|

| 司法書士 | 不動産・商業登記/相続 | 登記申請代理、相続登記 |

| 行政書士 | 許認可申請/官公庁書類作成 | 事業開始時の許認可申請全般 |

| 宅建士 | 不動産売買/賃貸仲介 | 物件取引の重要事項説明、契約手続き |

トリプル取得により、不動産売買に関連する手続きから、会社設立、事業許認可、遺産相続まで、トータルな法的サポートが可能となり、顧客からの信頼も高まります。

司法書士法人および行政書士法人の設立動向と市場影響

法人化によって司法書士法人や行政書士法人の設立が全国で活発化しています。法人化の最大の特徴は、複数の有資格者が共同で運営できるため、組織的なサービス提供が実現する点です。これにより大量案件への対応や専門分野ごとのチーム編成が可能となり、大企業や自治体との取引が増加しています。また、法人化によって資本力やブランド力が強化され、採用や業務拡大にも寄与しています。特に相続、許認可、登記の分野では、法人化による効率的なワークフロー構築が業界全体のサービス品質向上を導いています。

令和時代の法改正が与える業務と資格対応の変遷

令和時代に入り、相続法や会社法などの改正が相次ぎ、司法書士と行政書士の業務内容にも影響を及ぼしています。例えば、法定相続情報証明制度の導入や事業承継税制の見直しにより、相続や事業承継コンサルティングの需要が拡大しています。これにより、両資格者には最新の法改正への即応や、DX(デジタル化)対応力が求められています。試験制度や講座内容も、より実務的な内容へと進化し、新規取得者には時代に即した高い法知識と実践力が期待されています。今後も社会の変化を反映し、根拠ある専門性と柔軟な資格運用が今まで以上に重要となっています。

比較表・用語集とQ&A|司法書士と行政書士に関する重要ポイントの整理

詳細比較表|業務範囲・難易度・収入・独占業務等の数値・内容比較

| 区分 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 業務範囲 | 不動産登記、商業登記、成年後見、裁判所提出書類等 | 許認可申請、官公署提出書類作成、契約書作成 |

| 独占業務 | 登記申請代理、供託手続、簡易裁判代理(140万円以下) | 官公署提出書類作成、申請手続代理 |

| 難易度 | 合格率約5%・主要科目:民法・不動産登記法・会社法他 | 合格率10%台・主要科目:行政法・民法・憲法他 |

| 年収目安 | 400万円~1000万円超(活躍領域、開業状況で大きく変動) | 300万円~800万円超(業務分野・営業力に依存) |

| ダブルライセンス比率 | 約10~20%(両資格保有者の推計) | 約10~20% |

| 人気分野 | 相続、成年後見、商業登記、不動産売買 | 許認可(自動車、建設)、契約書・相続相談 |

強みを活かす選択肢を明確にするため、年収や難易度の違いにも着目してください。両資格を活かしたダブルライセンスや、税理士・社労士とのトリプルライセンスも選択肢です。

専門用語解説|民法・行政法・登記・独占業務などのキーワードを分かりやすく

-

民法:私的な権利・義務を定めた法律。両資格試験の基礎科目で理解が不可欠。

-

行政法:行政機関の組織・活動を定める法律。行政書士試験で頻出。

-

登記:不動産や会社などの財産・権利関係の公的記録。司法書士の独占分野。

-

独占業務:特定資格者のみが許された専門業務。法律で定められている。

-

許認可申請:行政官庁に対し営業・建設等の許可や認可を求める手続き。

-

裁判所提出書類:訴訟や調停等の場で使用する公式文書。

-

成年後見:認知症高齢者などの財産管理や法律行為をサポートする制度。

資格の学習や実務で頻出する用語は、事前にしっかり理解しておきましょう。

ユーザーの疑問に応えるQ&A集(10問以上を構造的に含む)

Q1. 司法書士と行政書士、どちらが難しいですか?

A. 司法書士は合格率5%前後の難関国家資格で、行政書士より出題範囲が広く難易度が高いとされています。

Q2. それぞれの資格でできる業務は?

A. 司法書士は不動産・商業登記、裁判所関連書類作成・代理など。行政書士は許認可申請、官公署書類作成・提出代理を中心とします。

Q3. 司法書士と行政書士、どちらが稼げる?

A. 平均年収は司法書士が高い傾向です。ただし営業力や事務所経営、業務分野によって大きく左右されます。

Q4. ダブルライセンスは有利ですか?

A. 幅広い案件対応が可能、法律サービスの幅が広がる等のメリットが期待できます。

Q5. 行政書士にできて司法書士にできない業務は?

A. 官公署手続き書類の作成・提出は行政書士特有の独占業務です。

Q6. 司法書士は行政書士の業務もできますか?

A. 兼業登録をすることで可能です。ただし、行政書士会にも所属する必要があります。

Q7. 相続分野ではどちらに依頼すべき?

A. 登記が必要なら司法書士、行政手続きや遺産分割の協議書作成なら行政書士が適します。

Q8. 弁護士との違いは?

A. 弁護士は法律相談や訴訟代理が可能ですが、司法書士・行政書士は業務範囲が限られます。

Q9. 社労士や税理士とのトリプルライセンスの効果は?

A. 企業法務総合サービスの提供や市場価値向上が期待できます。

Q10. 資格取得までの学習期間や費用の目安は?

A. 司法書士は1,500~2,000時間、行政書士は600~1,000時間の学習が目安。独学か講座利用かで費用も異なります。

各種データの出典明示と最新統計資料の適切活用方法

-

難易度や合格率は、直近の法務省や日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会公表の試験データを利用。不動産・商業登記の実績や資格者の年収情報は、各士業団体や厚生労働省統計を参照してください。

-

年収やダブルライセンスの割合・業務分野別の収入動向などは信頼性の高い最新統計、公式発表や実務アンケートに基づく情報のみを活用するのが確実です。

資格取得や士業選択の際には、常に最新情報・公的データに目を通し、客観的な根拠に基づいて意思決定しましょう。