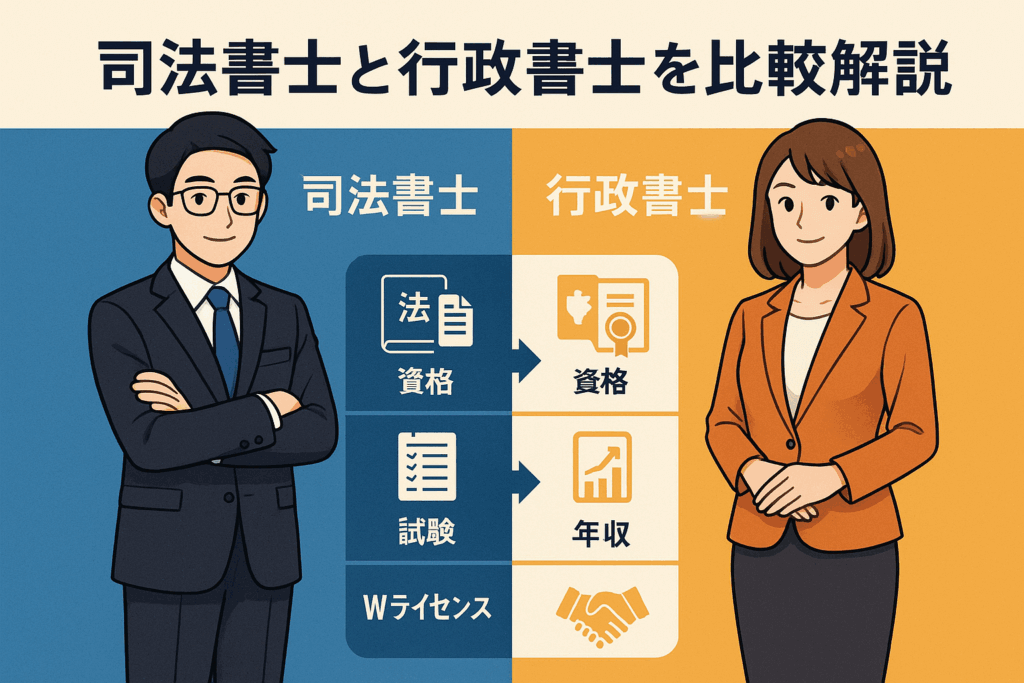

「司法書士と行政書士、実は年間【3万人以上】が受験を検討している人気資格ですが、業務内容や難易度、収入には大きな違いがあります。

『どちらが自分に向いている?』『業務範囲が重なるって本当?』『実際の年収や就職先は?』と悩む方は多いのではないでしょうか。

司法書士の合格率は過去数年で【4%台】、行政書士は【13%前後】と明確に異なり、試験の出題傾向もまったく違います。また、司法書士は不動産・会社登記や簡易裁判代理の独占業務を持ち、行政書士は許認可申請・書類作成を幅広く手がける「行政手続きのスペシャリスト」です。

実務や将来像、働き方・年収・女性比率・ダブルライセンス活用事例まで、現場のデータや深掘り比較を交えて一気に解説します。

「知らなかったために、数十万円分の無駄な勉強や遠回りをした」と後悔する人も少なくありません。迷いや不安を抱えるあなたも、リアルな数値と実例で違いがはっきりわかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

司法書士と行政書士の違いとは?基本概要と全体像の理解

司法書士とは何か|資格と業務の基本

司法書士は、主に不動産登記や商業登記の手続き代理、さらには簡易裁判所での訴訟代理権も持つ法律の専門家です。法的根拠は司法書士法にあり、個人や会社の権利や財産に関する手続きで活躍します。不動産の名義変更や会社設立時の登記などを独占的に扱えるのが大きな特徴です。成年後見制度や相続問題の相談も多く、法律知識は民法や会社法など幅広い範囲に及びます。学習内容も専門性が高く、毎年行われる国家試験は難易度が高いことで有名です。

司法書士業務の代表例を以下の表で整理します。

| 主要業務 | 詳細内容 |

|---|---|

| 不動産登記 | 所有権移転・抵当権設定 |

| 商業登記 | 会社設立・役員変更など |

| 裁判書類作成 | 地方・簡易裁判所等への提出 |

| 簡易裁判代理業務 | 140万円以下の訴訟代理 |

| 成年後見業務 | 成年後見人の申立等 |

| 相続手続き | 遺産分割協議書作成など |

行政書士とは何か|行政手続きの専門家

行政書士は、行政機関への許認可申請書類や各種契約書の作成・提出代理を専門とする法律資格です。行政書士法に基づき、主に企業の事業活動や個人の暮らしに不可欠な手続きの支援を行います。たとえば建設業の許可、飲食店営業許可、自動車登録、外国人の在留資格申請など多岐にわたる業務が特徴です。法律に関する幅広い知識と、各官公庁との交渉経験が求められます。試験は比較的幅広い学習範囲(憲法・民法・行政法など)をカバーし、独学でも合格できる点が注目されています。

行政書士が担う主な業務を表でまとめます。

| 主要業務 | 詳細内容 |

|---|---|

| 許認可申請書作成 | 建設業や飲食業など各種営業許可申請 |

| 行政文書作成 | 各種契約書・内容証明の作成 |

| 申請代理 | 役所や行政機関への提出手続き代理 |

| 相続関連業務 | 遺産分割協議書・遺言書作成支援 |

| 外国人関係書類 | 在留資格認定証明書交付申請など |

| 各種コンサルティング | 企業顧問など |

司法書士と行政書士の業務範囲の明確な違い

司法書士と行政書士は、対応できる手続きや独占業務に明確な違いがあります。特に不動産登記や会社登記の代理は司法書士だけが認められており、書類提出や登記申請に関する代理権は行政書士にはありません。一方、行政手続きの許認可申請や特定行政文書の作成代理は行政書士の独占業務です。

両者の違いを視覚的にまとめると下記の通りです。

| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 独占業務 | 不動産・商業登記の代理 | 行政手続きの申請書類作成・代理 |

| 主な対象 | 不動産、会社、裁判所 | 官公署、行政機関 |

| 裁判代理権 | 簡易裁判所のみ代理可 | 代理権なし |

| 相続対応 | 登記、法的手続き | 協議書・遺言書作成支援 |

両資格とも法律知識は不可欠ですが、業務範囲や対応できる案件の種類が異なります。どちらが自分の目的に合うか、年収や将来性、難易度なども加味して選択するのが賢明です。

資格試験の内容・難易度・出題範囲の徹底比較

司法書士試験の科目と出題傾向

司法書士試験は法律と実務知識が問われる国家試験で、主な科目は民法・不動産登記法・商業登記法・会社法・憲法・刑法・民事訴訟法・供託法・司法書士法です。特に民法と登記法の出題範囲が広く、条文・判例知識とともに書類作成や登記手続きの実践力も試されます。

筆記試験は択一式と記述式があり、択一は幅広い法知識を求められ、記述では実際の登記申請書作成等を解答します。法律実務に直結した出題が多く、過去問題・実務書類の研究が重要です。

主な出題分野と特徴例

| 科目 | 出題形式 | 特徴 |

|---|---|---|

| 民法 | 択一・記述 | 幅広い判例・条文知識、応用力が問われる |

| 不動産登記法 | 択一・記述 | 実際の登記書類を作る問題が多い |

| 商業登記法 | 択一・記述 | 会社設立や商業登記の実務手続き |

| その他法律科目 | 択一 | 憲法・刑法等の基礎知識を幅広く出題 |

行政書士試験の科目と特徴

行政書士試験は法律基礎力と行政実務の適応力が問われる資格で、民法・行政法・憲法・商法・基礎法学に加え、一般知識問題も出題されます。特に行政法・民法の割合が非常に高く、申請書作成や許認可に関する知識が重視されます。

記述式は文章力と法律的思考力を同時に問う内容が中心で、日常業務で直面する行政手続きや法的判断の基礎が問われます。

主な出題分野と特徴

| 科目 | 出題形式 | 特徴 |

|---|---|---|

| 行政法 | 択一・記述 | 全体の出題割合が高く、手続き・救済制度に重点 |

| 民法 | 択一・記述 | 判例や条文の理解が必須 |

| 憲法・商法等 | 択一 | 法律基礎の理解 |

| 一般知識 | 択一 | 政経・文章理解等もカバー |

難易度と合格率の数値比較と分析

司法書士試験は合格率が毎年3〜5%前後と非常に低く、数ある法律系資格の中でも最難関レベルに位置します。択一・記述ともに高い得点力と正確な法運用力が求められ、専門性の高さが合格を難しくしています。

行政書士試験は合格率が約10%前後で推移し、科目ごとの得点調整もあるため、バランスよく点を取る戦略が重要です。行政法・民法でしっかり点を取ることが合格の鍵となっています。

比較表

| 資格 | 合格率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 3〜5%前後 | 法律系最難関の一つ |

| 行政書士 | 10%前後 | バランス型の準難関資格 |

資格取得に必要な勉強時間と学習戦略

司法書士試験の合格にはおよそ2,500〜3,000時間の学習が目安とされ、1日3時間学習でも2年以上かかることが一般的です。基礎知識の積み重ねだけでなく、実務書類作成の演習も必須です。

行政書士試験は1,000〜1,200時間の学習で合格に近づけるとされています。特に行政法・民法は重点的に対策し、一般知識でも失点しないよう幅広い対策が必要です。

強調すべき学習戦略

-

司法書士:過去問題演習・記述式対策・条文素読の徹底

-

行政書士:行政法の頻出論点対策・文章理解と一般知識強化

資格ごとに効率的な学習計画を立て、多様な教材・模擬試験を最大限活用しましょう。

業務内容の具体的な違いと現場での役割分担

不動産登記・会社設立業務の区分け

司法書士と行政書士の業務範囲の大きな違いは、登記手続きに関する独占権限の有無にあります。司法書士は不動産登記や会社設立の登記申請を登記所へ代理で提出できる法定の登記代理権を持っています。対して行政書士には登記を行う権限がなく、主に官公署への許認可申請や事業に必要な書類作成、相談対応が中心となります。特に会社設立時には、行政書士が定款作成や認証のサポート、司法書士が設立登記を担当するケースが多く、両者の役割分担が明確に分かれています。

| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 不動産登記 | 申請代理可能 | 申請不可 |

| 会社設立登記 | 申請代理可能 | 申請不可 |

| 許認可申請 | 不可 | 申請代理・書類作成可能 |

相続・遺言業務での司法書士と行政書士の違い

相続や遺言の分野でも、司法書士と行政書士の活躍の場は異なります。司法書士は相続登記の代理申請や、相続に伴う不動産の名義変更手続き、遺言書の検認や執行業務まで対応できます。一方で、行政書士は相続に関する遺産分割協議書や遺言書の文案作成、行政手続きに必要な書類準備を主にサポートしています。特に不動産の名義変更が絡む相続では司法書士が不可欠となり、書類作成や家族関係図などの整備は行政書士が得意とする業務です。

-

司法書士の主な業務

- 相続登記手続きの代理

- 遺言執行者としての登記書類作成

-

行政書士の主な業務

- 遺産分割協議書や遺言書の文案作成

- 各種行政手続きのサポート

その他、契約書作成や交通事故・離婚関連の扱いの違い

民法分野では、契約書作成などの法的文書が必要となる場面が多いです。司法書士は登記や簡易裁判所での訴訟代理まで手掛けることができますが、行政書士はあくまで書類作成が中心です。交通事故に関する後遺障害認定や離婚に関する行政手続き、内容証明郵便の作成などは行政書士が得意分野とし、登記や裁判に発展する場合は司法書士の領域となります。両者共に契約書作成が可能ですが、司法書士はより法的効力や争いごと解決を重視し、行政書士は予防と手続きに強みを持っています。

-

契約書作成

- 司法書士:登記や法的トラブル解決を意識した文書作成

- 行政書士:日常取引や行政手続きに沿った書類作成

-

交通事故・離婚関連

- 司法書士:訴訟や登記を要する場合のみ対応

- 行政書士:行政機関への書類提出全般、各種証明取得サポート

このように、司法書士と行政書士は業務範囲と現場での役割分担が明確です。役割や依頼内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

司法書士と行政書士の年収・収入・働き方比較

平均年収、開業後の収入モデル

司法書士と行政書士の平均年収は、資格の活かし方や勤務先によって差があります。主なデータを下記のテーブルにまとめました。

| 資格 | 平均年収 | 開業後の年収モデル | 主な収入源 |

|---|---|---|---|

| 司法書士 | 約500〜700万円 | 600万円〜1000万円 | 不動産登記、会社設立、債務整理など |

| 行政書士 | 約400〜600万円 | 500万円〜800万円 | 許認可申請、契約書作成、コンサルティング |

雇用形態によって収入も大きく異なり、勤務司法書士や事務所勤務の行政書士は年収400万円前後が一般的ですが、独立開業の場合は実力と集客力によって大きく年収が伸びます。不動産や相続手続き業務など高単価案件を多く獲得できると年収1000万円以上も十分に狙えます。

男女別収入差や業務の安定性

近年、司法書士・行政書士とも女性の活躍が増えており、男性と比べても大きな年収差が生じにくくなっています。特に行政書士は出産や子育てと両立しやすい働き方が選ばれやすく、在宅や時短で勤務する女性も増加中です。

主な特徴をリストにまとめます。

-

女性司法書士・行政書士の割合は増加傾向

-

業務内容によって柔軟な働き方が可能

-

家事・育児との両立を実現している事例が多い

雇われの場合の給与は大きな差がありませんが、独立後は営業力や案件獲得数で収入の幅が広がるため、性別よりも働き方や業務分野選択が収入に影響します。安定した顧客基盤や専門分野の確立が収入の安定化につながります。

年収を左右するダブルライセンスや副業活用

司法書士と行政書士双方の資格を持つダブルライセンスは、幅広い業務の受注が可能となり、収入アップに直結しやすいのが特徴です。また、社労士や宅建士などの副資格を組み合わせた「トリプルライセンス」も注目度が高まっています。

主なメリットは下記の通りです。

-

登記・許認可申請・コンサルティングまで一貫対応可能

-

法人顧客からの信頼性・専門性が向上

-

案件獲得数と単価の両方が上がる

ダブルライセンス取得者の中には年収1000万円超の実績を持つ人も珍しくありません。副業やオンライン相談サービスの併用など、新しい働き方を柔軟に取り入れることで、安定収入と高収入の両立も十分に可能です。資格取得後の戦略的なキャリア設計が年収アップの鍵となります。

司法書士・行政書士と他士業(弁護士・税理士・社労士など)との違い比較

弁護士との業務領域と権限の違い

司法書士、行政書士、弁護士は業務範囲と権限に明確な違いがあります。弁護士は法律全般の代理権を持ち、裁判所での訴訟代理や交渉も一手に担います。一方、司法書士は簡易裁判所に限られた範囲で訴訟代理が可能ですが、通常の裁判や広範な法律相談は弁護士の専権です。行政書士は法的アドバイスや許認可申請、書類作成業務を中心に活動し、裁判所での代理権は持ちません。以下の表に主な違いを示します。

| 資格 | 裁判所代理 | 書類作成 | 許認可申請代理 | 法律相談 |

|---|---|---|---|---|

| 司法書士 | 簡易裁判所など一部のみ | 〇 | × | 一部可 |

| 行政書士 | × | 〇 | 〇 | × |

| 弁護士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

このようにそれぞれの士業には得意分野と権限の違いがあるため、目的に応じて適切に選びましょう。

税理士・社労士との役割分担と連携事例

企業活動や相続などの手続きでは、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士がそれぞれの専門性を生かして役割を分担し、連携するケースが増えています。

例えば相続手続きの場合、司法書士は不動産の名義変更(登記)を担当し、税理士は相続税の計算や申告を行い、行政書士は相続に伴う各種行政手続きや許認可の申請をサポートします。さらに社労士が社会保険手続きや退職金の精算を担当することで、依頼者は煩雑な手続きをワンストップで進めることができます。

役割の一例をリストにまとめます。

-

司法書士:不動産登記、会社登記、遺産分割協議書の作成など

-

行政書士:各種許認可申請、遺言書の作成、内容証明の作成など

-

税理士:相続税・贈与税の申告、節税対策

-

社会保険労務士:年金・社会保険手続き、従業員の労務管理

士業同士の連携は、依頼者の利便性向上や手続きミスの未然防止、各士業の専門範囲を最大限生かすことにつながります。

ライセンスの複数取得と相乗効果

近年、司法書士と行政書士のダブルライセンスや、宅建・社労士・税理士を加えたトリプルライセンスへの関心が高まっています。複数の資格を持つことで、業務範囲が大きく広がり、顧客ニーズにワンストップで対応できる点が強みです。

たとえば司法書士と行政書士を兼ねることで、相続登記から相続税・許認可まで依頼者の手続きを一括サポートできるほか、不動産取引や会社設立の分野でも大きなメリットがあります。

【複数ライセンス取得による主なメリット】

-

業務範囲・対応力の拡大

-

顧客単価・年収アップが狙いやすい

-

異なる案件を一手に担えるため、独立や開業時の安定性が高い

特に近年は士業の複数取得が差別化や選ばれる理由につながるため、さらなる活躍の場が広がっています。

ダブルライセンス・トリプルライセンスのメリットと活用法

Wライセンス取得による業務範囲拡大

司法書士と行政書士、両方の資格を持つことでカバーできる業務は大幅に広がります。たとえば、相続・不動産売買の場面では、司法書士が登記関連の手続きを担当し、行政書士が遺産分割協議書や相続関係説明図などの書類作成を担当するなど、ワンストップで依頼者をサポートできるメリットがあります。

具体事例として、以下のような展開が可能です。

- 会社設立

設立登記だけでなく定款作成や各種許認可申請まで総合的に受任できるため、依頼者のニーズに幅広く応えられます。

- 相続関連

不動産の名義変更(登記)と同時に、相続関係書類の作成や役所への提出までカバー可能です。

- 建設業などの許認可申請

行政書士の範囲に含まれる許認可取得から、会社関連の登記変更手続きまで一貫対応できるのが強みです。

このように両資格を活用することで、単一資格よりも付加価値の高いサービスが実現できます。

取得の順序、取得難易度比較と戦略的プランニング

司法書士と行政書士では、資格取得の難易度や学習範囲に大きな違いがあります。一般に司法書士の試験は出題範囲が広く、合格率も約3~5%と難関です。一方、行政書士は合格率10~15%前後で、必要な学習量も比較的コンパクトです。

効率的な資格取得へのポイントは以下のとおりです。

| 比較項目 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 受験資格 | 学歴・年齢不問 | 学歴・年齢不問 |

| 試験科目 | 憲法、民法、商法、会社法、不動産登記法、商業登記法など | 憲法、民法、行政法、会社法、一般知識など |

| 難易度 | 難しい | やや易しい |

| 合格率 | 約3~5% | 約10~15% |

戦略的な順序としては、まず行政書士で法律の基礎力を身につけ、その後司法書士の学習に進む方法がおすすめです。

-

行政書士合格で法律用語や基本書式を習得

-

司法書士取得を目指し、難解な登記法や民法の深堀りに集中

この順序を選択することで、効率よくダブルライセンス取得を実現できます。

トリプルライセンス・兼業の実態と収入アップ事例

司法書士・行政書士に、宅建士や社会保険労務士を追加取得することで、さらなる業務拡大と差別化が可能です。たとえば不動産取引に関する総合サポートや、企業法務・労務管理のワンストップ化が実現します。

収入アップ事例として次のようなパターンがあります。

-

司法書士・行政書士・宅建士のトリプルライセンスにより、相続や不動産売買に関わる全ての手続き(登記、許認可、物件仲介)を包括的に対応できるため、報酬の幅が大きく広がります。

-

社会保険労務士を加えることで、企業の設立から人事・労務諸手続きまで一貫サポートが可能となり、法人案件の受任機会が増加します。

| ライセンス組み合わせ | 業務対応範囲 | 年収アップ例 |

|---|---|---|

| 司法書士×行政書士 | 登記・許認可・書類作成 | 600~900万円 |

| 司法書士×行政書士×宅建士 | 不動産取引全般・相続・登記・仲介 | 900万円~1000万円以上 |

| 行政書士×社労士 | 会社設立・労務・許認可 | 500万円~800万円 |

多資格取得により業務の幅と単価が飛躍的に高まり、独立開業や事務所の差別化につながっています。

司法書士・行政書士資格の将来展望と最新トレンド

資格ニーズの変化と今後の市場動向

司法書士と行政書士の資格は、法制度の複雑化や社会構造の変化に伴い、依然として高いニーズを持っています。特に相続や不動産登記、会社設立、各種許認可申請といった分野は、個人や企業のライフイベントやビジネス展開に直結することから需要が安定しています。近年は少子高齢化により相続関連業務の依頼が増加し、民法や成年後見の知識が求められています。また、行政手続きのデジタル化等の潮流も受けて、今後さらに専門家への相談ニーズが高まる傾向があります。

下表は主要業務別の今後の市場動向をまとめたものです。

| 業務分野 | 需要の現状 | 将来展望 |

|---|---|---|

| 不動産登記 | 高い | 継続して需要増加 |

| 相続・遺言 | 増加傾向 | 今後さらに拡大 |

| 会社・法人登記 | 安定 | 起業支援で成長 |

| 許認可申請 | 普通 | 多様化・拡大 |

| 成年後見業務 | 増加中 | 高齢者増で需要増 |

ITツールやAI技術の活用による変革

ITツールやAI技術の登場により、司法書士や行政書士業界では業務効率化が急速に進んでいます。書類作成や各種行政手続きについては、電子申請システムの導入により時間や手間の削減が大きく進展。AIを活用した案件管理や自動化された契約書チェックツールなども登場し、コスト削減とミス防止に貢献しています。今後も行政のデジタル化推進が進行するため、これらの技術活用は専門職の業務に欠かせないものとなっていくでしょう。

主なテクノロジー活用例をリストアップします。

-

書類作成の自動化

-

電子申請による行政手続きの簡便化

-

顧客管理システムの導入

-

AIによる契約書・書類のチェック

-

オンライン相談対応

今後はこれらのツールの利活用が専門性を高める大きな武器となります。

新分野・新業務への挑戦事例

司法書士・行政書士の両資格は伝統的な業務に加えて、新分野への挑戦も活発です。特に成年後見制度の普及や民事信託業務への対応、事業承継サポートなどが注目されています。また、外国人の在留資格手続、顧問契約による中小企業支援、デジタル資産に関する法的コンサルティングなど業務範囲は拡大傾向にあります。資格の枠を超えたコラボレーションやトリプルライセンス保有による総合力も評価されています。

新分野展開の例は以下の通りです。

-

成年後見・任意後見契約の支援

-

家族信託・民事信託案件の組成

-

事業承継・M&Aの法的手続き

-

外国人ビザ申請・企業進出サポート

-

デジタル資産や知的財産の管理コンサルティング

これらの新しいニーズに応えることが、資格者としての将来価値をより高めていくポイントです。

司法書士や行政書士の違いを仕事内容・試験・年収で図表・比較表で一目で理解

業務範囲・試験科目・難易度・年収の比較表

下記の比較表では、司法書士と行政書士の仕事内容、試験内容、難易度、年収、それぞれが扱える代表的な業務を網羅的に対比しています。専門資格の違いを視覚的に理解し、自身に合った進路選択に役立ててください。

| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 主な業務範囲 | 不動産登記、会社設立・商業登記、裁判所提出書類作成、相続手続き、成年後見申立てなど | 許認可申請、行政機関提出書類作成、会社設立支援、内容証明作成、相続・遺言相談など |

| 試験科目 | 憲法・民法・商法・不動産登記法・会社法・供託法など | 憲法・民法・行政法・会社法・商法・一般知識など |

| 難易度 | 高い(合格率は約3~4%、平均学習時間3000時間以上) | 中程度(合格率10~15%、平均学習時間800~1000時間) |

| 年収の目安 | 独立開業:600万~1000万円以上、勤務:約400万~700万円 | 独立開業:300万~600万円、勤務:250万~500万円 |

| 対応できる相続業務 | 相続登記・遺産分割協議書・相続放棄申述書作成 | 相続人調査・遺言書作成支援・行政への相続関連申請 |

-

なお司法書士は一部の簡易裁判代理も可能で、行政書士には制限があります。

-

両資格ともダブルライセンス取得者は多数おり、業務範囲拡大や収入向上が期待されています。

見落とされがちな差異の補足説明

司法書士と行政書士の違いは表面だけではなく、実務上における権限や責任の範囲にも現れます。

-

司法書士にのみ認められる業務

- 不動産や会社の登記申請代理および登記簿の調査、法務局での手続きには司法書士の独占業務があります。

- また、認定司法書士は140万円以下の簡易訴訟代理業務も行うことができます。行政書士にはこの法的代理権はありません。

-

行政書士特有の業務

- 官庁提出書類の作成・提出代行、各種許認可の取得など、官公庁手続きのプロフェッショナルとして活躍します。

- 建設業許可や運輸関係の申請、飲食店営業許可、新規事業立ち上げに必要な行政手続きも行政書士の得意分野です。

-

相続業務での違い

- 司法書士は相続登記をはじめ、遺産分割調整や家庭裁判所への申し立ても行えます。

- 行政書士は家系図作成や遺言書作成支援、行政機関への申請が中心で、登記そのものは扱えません。

-

年収・働き方の面

- 司法書士は業務単価が高く、独立後の収入が増加しやすい傾向があります。行政書士は業務の幅が広いため、案件獲得力や営業力が重視されます。

-

関連資格との違いにも注目

- 税理士や社労士など他士業とのダブル・トリプルライセンスで活躍する人も増えており、一人で幅広く対応可能な点が魅力です。

詳細まで把握した上で、ご自身のキャリアや適性に合った資格選びをおすすめします。